進入 2020 年的第一個月,激光雷達領域的兩家獨角獸公司:Velodyne 和 Quanergy 先后任命了新的 CEO。無論從「內部選拔」還是「招聘空降」,全球兩家激光雷達獨角獸公司雙雙「換新」,這一動作都耐人尋味。

2016 年,這兩家公司深受自動駕駛行業追捧,更是資本的寵兒,都獲得過上億美金的投資。從 2017 年開始,這兩家公司先后傳出上市傳聞。但到今天為止,他們的「IPO 計劃」均已擱淺。

在風云變化的激光雷達市場,他們都經歷了什么?

一

Velodyne 創始人 David Hall

如果要現年 68 歲的 David Hall 挑一件在他發明生涯里最得意的一件作品,他一定會選那款可以 360 度旋轉的激光雷達。

2005 年,53 歲的 David Hall 發明了讓 Velodyne 聲名大噪的 360°旋轉式 64 線激光雷達。

在那之后,Velodyne 從一家小型家族企業變成了炙手可熱的超級新創公司——先后拿到福特、百度、尼康、現代 Mobis 共計 2.25 億美金的投資,估值達到了 18 億美元。

憑借先發優勢建立起的壁壘,Velodyne 的旋轉機械式激光雷達出現在世界各地自動駕駛測試車的車頂上。

而 2016 年掀起的自動駕駛創業熱潮,又帶動了 Velodyne 的出貨量大幅提升。

Velodyne CEO Anand Gopalan

也就是在這一時期,Anand Gopalan 加入 Velodyne 擔任 CTO,負責 Velodyne 激光雷達的產品與技術開發。Gopalan 也是技術出身,自然與 Hall 惺惺相惜。

在過去的三年時間里,Gopalan 與 Hall 密切配合,先后推出了包括 Velarray、VelaDome 以及 Velabit 在內的新產品,希望借此進一步鞏固 Velodyne 在激光雷達的地位。

目前,Gopalan 手頭上一個重要的任務就是帶領研發團隊開發 ASIC 技術,來支撐 Velodyne 的下一代激光雷達產品,讓激光雷達在安全可靠、小體積、低成本并且能夠大批量生產。Velodyne 按照自己的節奏按部就班推出產品,這一切看起來沒什么毛病。

但從外部環境看,似乎不是那么回事。現實情況是,Velodyne 在激光雷達領域的競爭優勢正在逐漸被對手追上——在汽車市場和自動駕駛市場都遭遇了對手的夾擊。 隨著市場上的玩家越來越多,對自動駕駛公司和汽車公司而言,可選項變多了,Velodyne 的「稀缺」優勢逐漸被后來者與挑戰者瓦解。

在自動駕駛市場,尤其是在 2019 年,自動駕駛遇冷,行業再也沒有涌現更多的自動駕駛公司,這讓本來增量不是很明顯的激光雷達市場變得更加捉襟見肘。同行利用低價策略和 Velodyne 在機械式激光雷達上出現的產品真空,不斷在蠶食 Velodyne 的市場份額。

這一點在中國市場尤為明顯。一個直觀感受是,從 2016 年到 2018 年,這些自動駕駛公司使用 Veldoyne 的激光雷達是默認的標準配置,但到了 2019 年,這些自動駕駛公司陸續換上了來自速騰與禾賽等國產激光雷達產品。

由于對銷售業績的敏感,這才有了 Velodyne 在亞太區的裁員。在汽車市場,Velodyne 的先發優勢并不明顯。

早在 2010 年,法雷奧就開始打造車載激光雷達 SCALA。數據顯示,截止 2019 年 9 月,法雷奧公布:已經交付了超過 10 萬臺 SCALA。這些激光雷達主要被用在包括奧迪 A8、A7、A6、Q7、Q8 等車型的輔助駕駛系統上。

2019 年 6 月,法雷奧宣布獲得了全球 4 大車企集團價值 5.64 億美元的訂單。有消息稱法雷奧第二代 SCALA 激光雷達將在近期內實現量產并搭載至一款歐洲豪華車型。同時,法雷奧也在與汽車廠商合作研發第三代固態 SCALA 激光雷達。

在諸如與奔馳、奧迪、寶馬、沃爾沃甚至是國內汽車廠商長城宣布的量產計劃中,Velodyne 通通缺席。

直到 2019 年 10 月,Velodyne 才宣布與韓國零部件供應商現代摩比斯(Mobis)合作,將在 2021 年推出 L3 級自動駕駛激光雷達系統。但真正裝載到量產車型上,可能在 2023 年之后了。 裁員、IPO 擱淺、 在汽車和自動駕駛市場腹背受敵,Velodyne 的 2019 年過得并不輕松。

在這樣的壓力下,今年 1 月,Gopalan 接過 Velodyne CEO 一職。盡快分析新形勢,制定出有效的戰略與對策來應對激光雷達領域的風云變化,這或許是 Gopalan 上任后的首要任務。

二

Quanergy 也曾是資本的寵兒。2012 年底,三名聯合創始人 Louay Eldada、Tianyue Yu、Angus Pacala 在 Eldada 家中的車庫開啟創業之路。 創業之初一路高歌猛進,拿下多輪融資,估值一度高達 20 億美金。

Quanergy 備受追捧,是因為它為激光雷達市場提供了另外一個技術思路:固態激光雷達。這種新形態產品比傳統的機械式旋轉激光雷達體積更小、成本也更低。憑借這個概念,Quanergy 迅速出道。 但在很多行業人士眼中,OPA 的確是激光雷達的最終歸宿,但目前產品化并不成熟。

從彭博社的一篇報道中我們可以看出一些端倪:

1. 與戴姆勒、日本最大的汽車照明公司 Koito 的合作破裂。Koito 后來轉而與另外一家激光雷達 Cepton 合作。

2. 產品與描述有出入,交付有困難。在機械激光雷達的探測距離參數上,Quanergy 將參數一減再減,從 2014 年 12 月的 300 米降到 2017 年 1 月的 200 米;6 個月后,又降到了 150 米;2017 年年底,Quanergy 則將這一參數改為「很遠」。

Quanergy 創始人 Louay Eldada

在過去的三年時間里,由于在技術上未能實現原定目標以及財務問題,Quanergy 聯合創始人兼 CEO Louay Eldada 在今年 1 月離開了自己一手創辦的公司,同時也離開了公司董事會。

從 Eldada 過往的經歷看,他是一位連續創業者,創業經驗豐富。在創立 Quanergy 之前,他曾先后創立了三家公司。如今他離開 Quanergy,也一定程度上反映了 OPA 這條技術路徑的產品化難度。

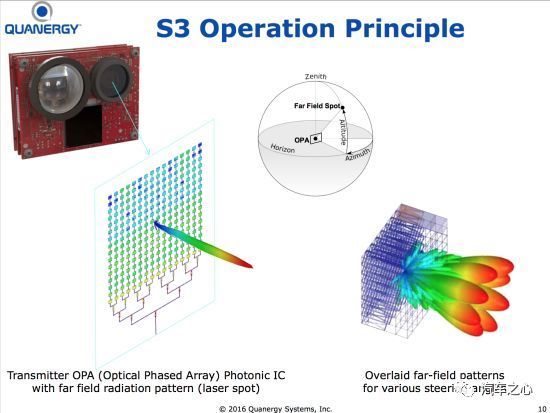

回到 2016 年 的 CES 展上,Quanergy 發布了號稱是「全球第一款固態激光雷達傳感器」S3。當時 Quanergy 稱每臺 S3 成本在 200 美元。

如果訂貨量在一萬臺,每臺激光雷達的成本有望控制在 100 美元以下。這樣的故事對于投資人甚至對整個行業來說,都極具吸引力。

據公開信息,Quanergy 的競爭力和創新性來自三方面:

激光相控陣(Optical Phased Array)

光學集成電路(Photonic IC)

遠場輻射(Far Field Radiation Pattern)。

其中激光相控陣是實現「固態」的重要技術。但「固態」激光雷達在當時也引起一些討論:因為 Quanergy S3 采用的是相控陣方式(Optical Phased Array)。

雖然這種方式在雷達等各方面的廣泛應用,相關技術比較成熟。但是這一技術對于相關組件的尺寸要求很大,如何制造出如此大規模的器件,同時使它們能夠有效地運作成為一個系統,將是需要解決的最大問題。 簡單理解就是,它離產品市場化還很遠。

Quanergy 近幾年在激光雷達領域的爭議也沒有停止過。產品不斷跳票,甚至被一些業內人士稱為「行業騙子」。但從另一個角度看,其實很多激光雷達公司想研發 OPA,奈何心有余而力不足。

Quanergy 現任 CEO Kevin Kennedy

Kevin Kennedy 就是在這樣的背景下于 2019 年 4 月空降到 Quanergy。隨著 Eldada 的出走,Kennedy 擔任 Quanergy 過渡時期的 CEO。Kennedy 的履歷比 Eldada 更為豐富,他在多家公司擔任過 CEO,在思科、 JDSU、 Openwave 系統和貝爾實驗室等公司有超過 40 年的管理經驗。

他的加入,是否會調整 Quanergy 現有的技術路線,Quanergy 還會繼續在汽車市場和自動駕駛傾注心力?目前還是一個未知數。

三

Velodyne 和 Quanergy,這兩家全球估值最高的激光雷達獨角獸公司,在今年 1 月先后將 CEO 的大棒交給職業經理人,至少在一定程度上反映了兩個問題:

以 Velodyne 為代表的機械式激光雷達已經不適合下一代激光雷達的競爭;

以 Quanergy 為代表的 OPA 技術路徑依舊受阻,現階段無法產品化;

一方面,機械式旋轉激光雷達無法在車規級、體積大小、成本、自動化生產和車身集成度上展現出優勢。另一方面,激光雷達仍然是一個相對小眾的業務,成本下降并不容易;讓激光雷達成為數百萬輛汽車的標準組件,還需要整個行業的共同努力。激光雷達未來的出路在哪里?

兩個頭部玩家已經做出了嘗試。如何「守成」、「除舊」和「布新」也成了新任 CEO 的新課題。 最近兩三年,我們也看到諸如新的變量加入:ICT 巨頭華為、全球頂級的汽車零部件供應商博世以及無人機巨頭大疆孵化的 Livox 。

未來,圍繞激光雷達在汽車與自動駕駛的「戰事」肯定會愈演愈烈。2020 年,期待激光雷達行業的一出好戲上演。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們